炭黑產業網據車轅車轍網消息,這是中國汽車工業此前想都不敢想的事情:連續三年蟬聯國內乘用車市場銷冠的一汽-大眾,竟被一家不曾看在眼里的中國汽車制造公司反超。

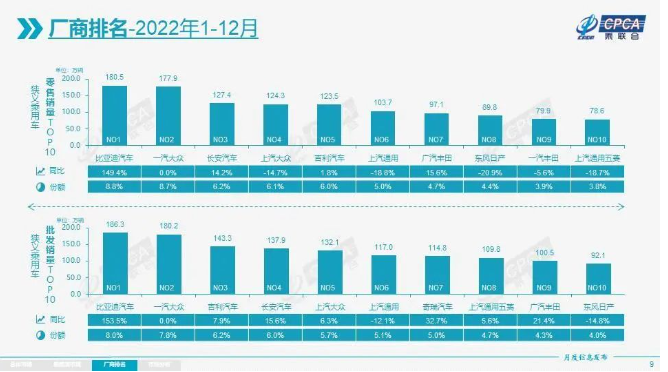

據乘聯會數據顯示,2022年比亞迪狹義乘用車銷量180.5萬輛,同比增長149.4%,其中2022年12月銷量為22.4萬輛,同比增長126.6%。

作為對比,排名第二的一汽-大眾在2022年全年銷量177.9萬輛,與2021年基本持平,其中2022年12月銷量為18.0萬輛,同比增長15.5%。

比亞迪汽車成為中國乘用車市場銷冠,是比亞迪史上首次,也是中國品牌在中國汽車市場上首次。

而更深層的意義在于,以比亞迪為首的中國品牌開始挑戰合資品牌在中國市場的地位,開始瓦解合資品牌在中國市場的地位。

起家靠模仿,比亞迪的逆襲之路

回首比亞的造車之路,竟和中國輪胎行業有些許相似之處。

2003年,比亞迪收購位于西安的秦川汽車,成為繼吉利和奇瑞之后的又一家民營汽車生產商。當時,中國汽車市場正在處于一個井噴式的高速發展時期,但也處于被外資品牌壟斷的尷尬處境里。

民營車企想要逆襲并不容易,不僅沒有技術和人才,而且還面臨被合資品牌“圍剿”的局面。即便是入局較早的吉利和奇瑞,也不得不低著頭,扛著壓力在“夾縫中生存”,而當時宣布造車的比亞迪,也沒有什么遠大理想,僅僅只是看中了汽車的增長潛力。

后來,比亞迪看中了豐田旗下花冠車型,從拆解、學習、模仿、拼裝開始做起。2005年,比亞迪首款車型F3下線,憑借著較低的售價和精湛的仿制,F3獲得不少消費者的關注。

F3成為比亞迪燃油車時代的當家車型,但很可能也是比亞迪唯一一款真正熱銷過的燃油車。

嘗到F3甜頭后,比亞迪又相繼推出F0、F3R、G3、L3、F6、M6等車型,在2009年銷量達到44.8萬輛,實現自主品牌銷量第一,其中僅F3銷量就達到29.1萬輛。

不過,從2010年開始比亞迪燃油車銷量便開始下行。從2013年推出首款王朝系列——秦,比亞迪大部分車型都開始采用燃油車和新能源車并舉的模式,只是燃油車的銷量普遍一般。

2018年,比亞迪宋MAX迎來月銷過萬的小高潮,但也沒有維持多久,到2018年底便下滑至萬輛以內。

2019年11月,比亞迪推出售價6.49-8.19萬元的秦燃油版,但除了上市時引發強烈關注外,此后銷量平平。

對于比亞迪來說,相關成功的燃油車可能是2019年7月上市的宋Pro,上市數月實現銷量破萬,并成為2020年比亞迪唯一一款年銷破10萬的車型。

2020年9月,比亞迪推出宋PLUS,這是比亞迪停產燃油車之前推出的最后一款車型,但銷量表現依然不佳。可以說,在燃油車時代,比亞迪已經走到了盡頭。

努力很重要,機會更重要,汽車行業新能源化這一機會,被比亞迪牢牢攥在了手中。2022年4月3日,比亞迪宣布正式停產燃油車,未來將專注于純電動和插電式混合動力汽車業務。這一舉動使比亞迪成為了全球首個正式宣布停產燃油車的企業。

依靠旗下宋PLUS、漢、海豚等車型的熱銷,在停產燃油車后,比亞迪的銷量非但沒有出現下滑,反而持續上漲。

對此,比亞迪汽車品牌及公關事業部總經理李云飛表示:“我覺得大家可能只看到了我們兩年的爆發,其實這背后是我們20多年的堅持。別人是厚積薄發,我們是‘厚積厚發’。”

的確,高度自研、完全自主的發展策略,使比亞迪形成了一套完整的產業鏈,在遇到全球供應鏈短缺的問題時,比亞迪可以憑借多年的積累突破重圍,逆勢上行。據了解,目前比亞迪已經實現從電池、芯片、整車生產制造以及零部件等全產業鏈發展。

技術,是企業第一生產力

2023年1月5日,比亞迪發布了旗下全新高端汽車品牌“仰望”以及全新技術“易四方”,并亮相了百萬級新能源越野車仰望U8和百萬級純電超跑仰望U9。

比亞迪董事長王傳福表示:“中國人的高端品牌絕不僅僅是買料堆料,仰望將改變全球高端汽車產業的格局。”

據王傳福介紹,仰望品牌將配備“易四方”技術,該技術是一套以四電機獨立驅動為核心的動力系統,能實現對車輛四個車輪動態實現精準扭矩控制,同時還有極限防滑控制和車身穩定性控制。比如應急浮水脫困能力、沙漠干拔沖坡、高附著路面下原地掉頭等。

王傳福表示,除了配備“易四方”技術,仰望品牌車型還將標配自主研發的800V SIC碳化硅電控模塊,能實現電流輸出能力提升50%,功率密度提升100%,整車工況效率提升3%。

有汽車行業人士表示,憑借仰望這一品牌,比亞迪可以進一步提升品牌知名度,在高端市場上獲取份額。同時,也可以借助新技術,來撼動百萬級高端市場的格局。

“以低價獲取市場份額的時代已經成為過去,在新能源快速發展的當下,自主品牌已經在技術方面獲得了突破,也正在成為全球汽車產業的中堅力量,接下來需要發展的,就是能夠在高端市場上站穩腳跟”。

合資品牌汽車霸榜的時代結束了,比亞迪為所有中國車企打了個樣,同時也給我們帶來一個很現實的問題,中國輪胎企業的逆襲之路,在何方?

頭部企業,帶領中國輪胎破局

很多國內的輪胎企業清楚中國輪胎目前的境地,想要突圍,有且只有一個辦法,那就是和打破國內市場被外資壟斷的局面。

比亞迪能夠成為中國市場第一,靠的是對新能源技術研發的日積月累。如今,比亞迪已經邁出了技術革新的第一步,這也將成為中國輪胎未來發展的首要方向。

目前,國內很多頭部輪胎企業開始加大研發投入,提升品牌影響力,增強渠道能力,經過這些年的發展,頭部企業用煥然一新來形容也毫不為過。

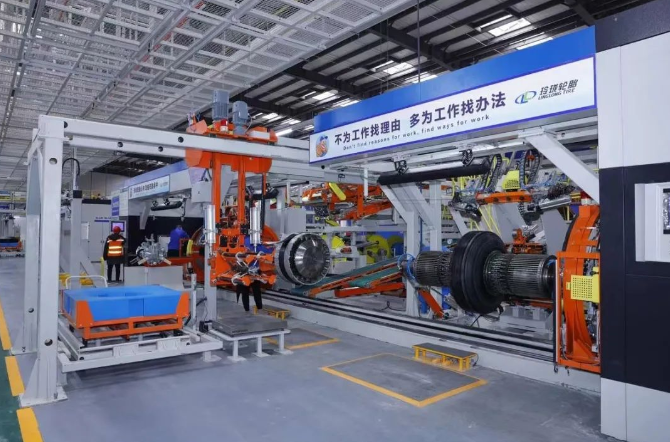

輪胎產品,“質量”和“性能”是最重要的指標。目前,許多國內企業采用國際一流的制造設備,打造先進的“智能工廠”、“綠色工廠”,輪胎質量穩居國際前列。

早在2016年,央視財經頻道《消費主張》曾播出一期節目,主題為“你不了解的中國制造——輪胎篇”,用幾個國家的知名品牌輪胎直接進行測試。

在撞擊測試環節,經8次撞擊后,價格最貴的法國品牌輪胎骨架直接斷裂,美國品牌輪胎第7次撞擊后發生漏氣,但中國品牌輪胎并無大礙。

在水壓爆破環節,價格最低的中國品牌,耐壓數值達2563kpa,安全倍數達標準的10.3倍;價格為中國品牌兩倍的法國輪胎,安全倍數僅5.2倍,不及中國輪胎一半,中國輪胎的優秀質量得以彰顯。

在輪胎性能方面,國產輪胎更適合中國的道路,許多頭部企業的產品,完全可以替代外資品牌的高端產品。

以中策橡膠“朝陽1號”為代表,國內多家汽車、輪胎媒體將該輪胎與國際一線品牌的高端產品進行對比測試,發現朝陽1號在靜音、舒適、操控等方面,絲毫不輸國際大牌,甚至多項性能遙遙領先。

不少換過國產輪胎的車主也紛紛向車轅車轍表示,國產輪胎好用又便宜,比國外大牌強多了。

在德國汽車雜志《Auto Bild》進行的2022年50款215/55 R17夏季輪胎的測試結果中,有四款中國輪胎的性能得到了測試人員的注意,中策好運輪胎和瑪吉斯輪胎獲得“令人滿意”的評價,排名甚至在自家輪胎制造商德國大陸馬牌的前面。

測試人員稱:“中國品牌的輪胎無法通過Auto Bild測試的日子已經永遠消失了,中國的輪胎制造技術不再過時。”

結語:不可否認的是,中國輪胎上至技術研發,下至品牌營銷,仍與國外大牌存在不少差距,只有直面問題才能改變問題。

希望政府繼續推動新舊動能轉換,加速淘汰落后產能,提高行業整合度;希望部分輪胎企業不要只著重于眼前的利益,以致于缺失對品牌未來的長期規劃;希望廣大消費者保持文化自信。

中國輪胎完全可以取代國際大牌,如果中國人不支持自己的品牌,又有誰會支持呢?最后,希望中國輪胎最終也像比亞迪一樣,代表著中國制造,成為民族驕傲!